Le 20 août 2022, le Dialogue national dit « inclusif et souverain » (DNIS) s’ouvrait à N’Djamena. Présenté comme une étape décisive après la mort du Maréchal Idriss Deby Itno et l’installation de son fils à la tête d’un Conseil militaire de transition, il devait tourner la page des crises, réconcilier les tchadiens et jeter les bases d’un État nouveau.

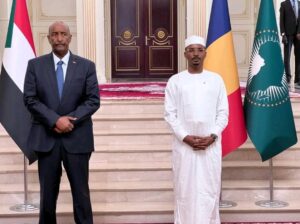

À l’ouverture, Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l’Union africaine et fils du terroir, avait lancé une mise en garde restée mémorable, « Aucune communauté, aucun groupe, aucun parti ne peut désormais à lui seul prétendre gouverner ou diriger ce pays. Aucune entité, quels que soient sa force, ses ambitions, ses atouts actuels ou potentiels ne peut prétendre gouverner seul ce vaste pays, complexe, divers et diversifié. »

Trois ans plus tard, le constat est amer. Le DNIS, censé être inclusif, avait été boycotté dès le départ par des acteurs majeurs, le parti Les Transformateurs de Masra, le Parti socialiste sans frontières (PSF) de feu Yaya Dillo ou encore le groupe politico-militaire, le Front pour l’alternance et la concorde (FACT). Tous dénonçaient un processus biaisé et écrit d’avance. Les avertissements de Moussa Faki, « Votre grand défi aujourd’hui est de construire le vrai consensus national avec intelligence, fraternité, respect, équité et justice », résonnent désormais comme une prophétie trahie.

Le premier signe de dérive s’est produit le 20 octobre 2022, quelques jours après la clôture des assises. Des milliers de tchadiens descendaient dans les rues pour protester contre la prolongation de la transition. La répression fut sanglante. La Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) a documenté un total de 128 décès, 12 disparus, 518 blessés, 943 arrestations et 265 condamnations. Ce massacre a confirmé que, comme le disait Moussa Faki, « nous voilà de nouveau revenus à la case départ ». L’histoire, témoin sévère, semblait rejouer ses drames dans une boucle infernale.

Depuis, chaque étape politique a accentué la fracture entre pouvoir et société. Le référendum constitutionnel de décembre 2023, organisé dans un climat de méfiance, a enregistré une participation famélique, symbole d’une population désabusée. Le 28 février 2024, l’opposant Yaya Dillo Djerou Betchi a été tué lors d’un assaut militaire contre son siège, et plusieurs de ses partisans envoyés à la prison de Koro-Toro, ce bagne en plein désert devenu le spectre de la répression politique. Trois mois plus tard, des élections présidentielles ont été organisées, sans réel engouement. Contestées par l’opposition notamment l’allié de circonstance, Succès Masra, elles ont renforcé l’impression d’une démocratie de façade.

Le climat politique s’est durci. Les libertés publiques, déjà fragiles, se sont réduites comme peau de chagrin. Les manifestations des étudiants ou des diplômés sans emploi sont systématiquement interdites. Des journalistes, religieux et leaders d’opinion sont interpellés. Gam Robert, secrétaire général du PSF, a passé plus de sept mois dans les locaux des renseignements, avant d’être relâché, affaibli par la maladie, sans jamais avoir été jugé.

Ce tableau sombre est à l’opposé des aspirations exprimées par Moussa Faki, « Les tchadiens de l’intérieur comme ceux de la diaspora en ont assez de la guerre. Ils veulent enfin vivre et s’épanouir dans un État où le travail, la justice, l’abondance, la quiétude, la tolérance et la joie seront désormais leur quotidien. » Trois ans plus tard, ces paroles sonnent comme un horizon encore lointain, presque irréel.

Le DNIS, qui devait marquer une rupture, apparaît désormais comme une occasion manquée. Loin de sceller l’unité, il a accentué la division. Loin de bâtir un consensus, il a laissé un goût amer de méfiance et de désillusion. L’histoire, comme l’avait rappelé Moussa Faki, « vous juge et vous sentenciera ».

Son avertissement garde toute sa force, « Il est grand temps de stopper la spirale de la violence, les guerres, les rebellions et la préférence de la force comme voie archaïque d’accès au pouvoir. » Trois ans plus tard, le Tchad reste prisonnier de ses vieux démons, enfermé dans un cycle où les armes et la répression tiennent lieu de politique.

Le DNIS aurait pu ouvrir un nouvel horizon. Il n’aura été qu’un miroir aux illusions, un rendez-vous manqué avec l’histoire.

Abderamane Moussa Amadaye